Frauen in der Technik : Mit veralteten Rollenbildern aufräumen

Nicole Sagmeister, Gender Mainstreaming und Frauenförderung am Technikum Wien

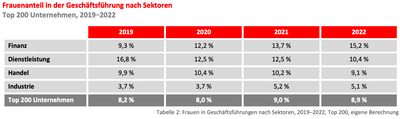

- © FHTW/Felix BücheleDie Schere ist groß: Lediglich acht Prozent der technischen Berufe werden in Österreich von Frauen besetzt. Obwohl die wissenschaftlichen Einrichtungen und die Politik vermehrt in die Bewerbung für technische Studienfächer und begleitende Förderprogramme investieren, bleiben die großen Erfolge aus. Das manifestiert sich auch in den Chefetagen der Unternehmen. Gerademal 8,9 Prozent der Positionen in den Geschäftsführungen sind weiblich besetzt. Noch dramatischer ist die Lage in den Industrieunternehmen, wo nur 5,1 Prozent der Jobs an Frauen vergeben sind.

Im vergangenen Wintersemester erreichte die FH Technikum Wien einen Meilenstein. Erstmals waren mehr als 1.000 Studentinnen für ein technisches Studium inskribiert. Ein wichtiger Schritt, denn Frauen in technischen Berufen sind in Österreich nach wie eine Seltenheit und das trotz der „händeringenden“ Suche nach Fachkräften, von der man so oft hört.

An den österreichischen Hochschulen gibt es immer noch einen niedrigen Frauenanteil. Wie ist die Lage am Technikum Wien?

Nicole Sagmeister: Im ganzen Haus haben wir einen Anteil von 22 Prozent. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – nicht stark, aber immerhin stetig. Wir würden uns natürlich mehr wünschen. Wir haben seit heuer mehr als 1.000 Frauen im Haus, die ein technisches Studium machen.

Wenn man es nach Studienfächern aufschlüsselt: Wo funktioniert es besser und wo schlechter?

Sagmeister: Besser funktioniert es in Studienfächern wie zum Beispiel Medizintechnik, da haben wir je nach Jahrgang einen Frauenanteil jenseits der 60 Prozent. Aber auch bei Umwelttechnologien, da haben wir auch mittlerweile einen relativ hohen Frauenanteil. Bei den anderen Studienfächern ist der Anteil deutlich geringer.

Wie erklären Sie sich den niedrigen Anteil? Sind das kulturelle Faktoren?

Sagmeister: Da spielen sehr viele Faktoren mit. Einerseits sind es die fehlenden Vorbilder oder stereotype Aussagen. Wenn eine 17-Jährige sagt, sie möchte Elektrotechnik studieren, dann wird irgendwer in ihrer Familie möglicherweise dazwischenreden. Wenn sie sich aber für ein Wirtschaftsstudium entscheidet, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass es Gegenwehr aus der eigenen Familie gibt. Das sind einfach die Bilder, die noch immer in den Köpfen verfestigt sind und da brauchen wir ganz viel Arbeit mit Role Models, damit das auch in der Gesellschaft ankommt und man Frauen als Technikerinnen anerkennt. Und mit Technik ist nicht Bergbau oder etwas Ähnliches gemeint – da geht es um Berufsbilder, die für die Zukunft sehr wichtig sind und da wird es Frauen brauchen. Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Sozialisierung, die ja auch in die technischen Entwicklungen mit einfließen muss.

Das Technikum Wien fördert erfolgreiche Studentinnen als Role Models mit dem WeCanTech-Award. Mit dieser Initiative will die Fachhochschule aufzeigen, dass Frauen in unterschiedlichen technischen Bereichen aktiv und erfolgreich studieren und wie sie für ihren beruflichen Weg mit einer technischen Ausbildung durchstarten. Dies soll dazu beitragen, die Zahl weiblicher Studierender weiter zu steigern und Technik noch stärker als attraktive Ausbildung zu positionieren.

- © Technikum WienSkandinavien hat schon vor Jahren massiv in die Aufklärung und Förderung von Frauen in technischen Studien und Berufen investiert. Der große Erfolg ist ausgeblieben. Wie erklären Sie sich das?

Sagmeister: Es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, wie viele Aktivitäten es gibt, um mehr Frauen in den Bereich zu bekommen. Von einzelnen Stimmen höre ich, dass das in Frankreich besser funktioniert, weil im Schulsystem Mathematik und Physik ganz anders gesehen werden und verankert sind. Bei uns sind das Angstfächer. Das ist in der deutschsprachigen Kultur besonders ausgeprägt.

Wenn Sie die Angstfächer ansprechen: Wie schaut es mit der Abbruchrate aus im Vergleich zu den Männern?

Sagmeister: Das schwankt von Semester zu Semester, aber im Prinzip gibt es keine großen Unterschiede. Ich denke mir, dass sich Frauen aufgrund des Gegenwinds, den sie haben, das Studium vorher gründlicher überlegen und es deshalb zu keinen hohen Abbruchraten kommt.

Was sollte unternommen werden, um die Situation zu verbessern?

Sagmeister: Mehr Studienplätze schaffen. Wir mussten im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Bewerberinnen und Bewerber abweisen, die bei uns studieren wollten. Und für Frauen braucht es mehr Programme, um sie vermehrt für die Technik zu begeistern. Es gibt schon viele gute Ansätze, aber es ist noch immer zu wenig.