Kolumne "Wissenstransfer" : "Solange Kakao auf Bäumen wächst, ist Schokolade für mich Obst“

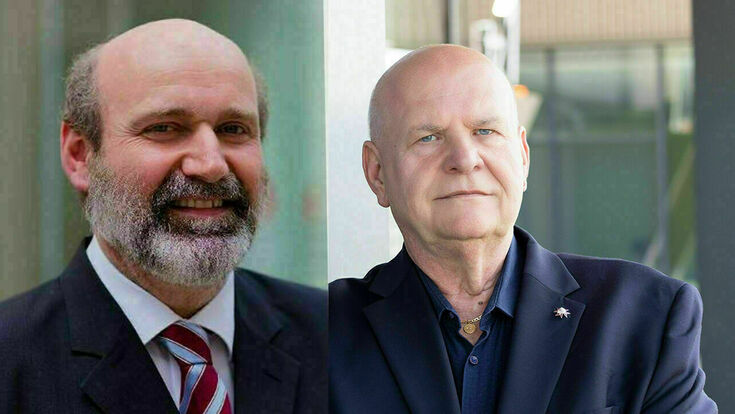

Univ.-Prof. Friedrich Bleicher (links) ist gelernter Maschinenbauer und Vorstand des Instituts für Fertigungstechnik und Photonische Technologien an der TU Wien. Als diplomierter Betriebswirt der Universität Innsbruck und Maschinenbauingenieur kann Hannes Hunschofsky fast 40 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei namhaften Industrieunternehmen im In- und Ausland vorweisen.

- © WEKA Industrie MedienOstern, und der dabei obligatorische Schoko-Osterhase, rufen diesen Spruch in Erinnerung. Der Überschrift kann man sich nun ernährungswissenschaftlich nähern; allerdings könnte man sich auch mit einem botanischen Hintergrund der Beurteilung zuwenden. Tut man dies, dann würde man feststellen, dass die Kakaobohne der Samen der Kakaofrucht ist, die auf Bäumen wächst – das ist korrekt und gilt für beide Betrachtungsweisen. Botanisch gesehen zählt die Kakaofrucht zu den Beeren, daher ist die Kakaobohne der Samen einer Frucht und kein Obst.

Diese Ausführungen sollten motivieren, sich bei diversen Themen einer fachlich fundierten Betrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven zu widmen. Dies passiert gerade nicht immer. Beispielsweise, die Rolle der freien Wissenschaft in Frage zu stellen bzw. diese einzuschränken – wie sich derzeit das Spannungsverhältnis in den USA aufbaut – trägt dazu nicht positiv bei. Denn, viel schwieriger wird diese Aufgabenstellung, wenn wir uns nun den aktuellen Kernthemen der Weltwirtschaft zuwenden. Hier gibt es derzeit offensichtlich den Charakter, ganz wesentlich in das Weltwirtschaftsgefüge einzugreifen.

Drei Faktoren, die es zu bedenken gilt

Man erhält aber den Eindruck, dass dies mit einem ludologischen, also einem spielerischen Zugang erfolgt. Man probiert eher einer Spieltheorie gerecht werdend aus, wie die Weltwirtschaft systemisch reagiert. Drei Dinge sprechen gegen diesen Zugang. Erstens könnten die globalen Wirtschaftssysteme so komplex sein, dass eine singulär wirkende Änderung mehrere Einflüsse hervorruft, die dann die neue Lösung dennoch unattraktiv wirken lassen.

Dann kommt als zweiter Faktor hinzu, dass ein System träge reagieren kann und sich gewünschte Auswirkungen nicht so schnell einstellen; beispielsweise das Hochfahren der Produktion in den USA. Man kann sogar die Spielregeln ändern, aber das System folgt dennoch nicht rasch genug, um einen gewünschten Zustand zu erreichen. Und, drittens, kommt noch ein limitierender Faktor zur Wirkung – und dies sind die Naturgesetze. Da nützt dann die Änderung der Spielregeln leider gar nichts.

Alle Wege führen in die Vollautomation

Sehen wir uns nun die aktuelle Zollpolitik der USA an – mit dem Glauben, dass die Rechnung die von den Zöllen betroffenen Länder zahlen. Führen wir uns die Auswirkungen des Klimawandels vor Augen, oder die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Europa, getrieben durch hohe Energiepreise, rapide gestiegene Personalkosten und strukturelle Reformstaus – und damit die gedämpfte Industriekonjunktur insbesondere in Deutschland und Österreich.

In unseren Breiten ist es wohl unabdingbar erforderlich, dass wir auf Basis von Wissen, auf Basis von wissenschaftlichen Kompetenzen, besonnen mit Weitblick strukturell agieren. Ein hoher Produktionsanteil (>20 %) kann ein stabilisierender Faktor für einen ausgeglichenen Staatshaushalt sein. Ein ausgeglichener Haushalt ist somit das Ergebnis guter Wirtschaftspolitik – und das benötigen wir jetzt. Der Weg zur Vollautomatisierung in der Produktion scheint dabei vorgezeichnet zu sein.

Neue Geschäftsmodelle durch neue Technologien

Insbesondere durch autonome Funktionen in den Fertigungssystemen eröffnen sich neue Potenziale zur Steigerung der Effizienz, Flexibilität und Qualität industrieller Prozesse. Durch den gezielten Einsatz von Robotik, künstlicher Intelligenz und digital vernetzten Systemen können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und damit die Wertschöpfung im eigenen Land halten. Dabei spielen grüne Technologien eine entscheidende Rolle, um nachhaltige Produktionsweisen mit geringem Ressourcenverbrauch und reduzierten Emissionen zu ermöglichen. Die Digitalisierung fungiert dabei als verbindendes Element, das Daten in Echtzeit nutzbar macht und letztlich neue Geschäftsmodelle erschließt, beispielsweise Manufacturing-as-a-Service.

Multipolare Weltordnung

Die zentrale Herausforderung bleibt jedoch, wie unter den aktuellen Bedingungen – die uns wohl auch noch die nächsten zwei/drei Jahre begleiten werden – eine stabile Wirtschaft gewährleistet werden kann; dies auch angesichts der globalen Wettbewerbsdynamiken und ökologischen Grenzen. Wachstum kann künftig nicht allein durch Mengenausweitung erfolgen, sondern muss zunehmend auf Innovation, intelligenter Ressourcennutzung und gesellschaftlichem Mehrwert basieren. Ein segmentiertes, spontanes, sprunghaftes Tun, wie derzeit aus den USA auf die Weltwirtschaft übergestülpt, hilft dabei wohl eher nicht.

Die chinesische Wirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess: Obwohl sich das exportgetriebene Wachstum verlangsamt, treten chinesische Hersteller, nehmen wir die Automobilindustrie, sehr offensiv auf dem europäischen bzw. internationalen Märkten auf. Der demografische Wandel führt in China vermehrt zu Investitionen in die Automatisierung. Hier muss Europa auch mithalten. Indien könnte für die exportorientierte europäische Industrie zu einem Kompensationsmarkt werden und erlebt aktuell einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Getragen wird dieser Aufschwung durch eine junge Bevölkerung, Digitalisierung, starke Binnenkonjunktur sowie zunehmende ausländische Direktinvestitionen. Insgesamt zeigt sich, dass sich die ökonomischen Gewichte der Welt allmählich verschieben, weg von einer westlichen Dominanz, hin zu einer multipolaren Weltordnung mit wachsender Bedeutung asiatischer Schwellenländer.

Wir werden lernen müssen, mit dieser neuen-alten Weltordnung umzugehen, und uns rasch anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies erfordert nun ein geschlossenes Europa und auch auf nationaler Ebene einen Privat-Public-Partnership-Schulterschluss.

Ohne branchenweite Zusammenarbeit, Kooperation und Konsens ist ein Wandel nahezu unmöglich.Simon Mainwaring, international tätiger Keynote-Speaker, CEO von We First und Bestsellerautor